冠動脈とは

人間の臓器である肝臓や腎臓は“肝動脈”や“腎動脈”といった動脈により、酸素が豊富な血液を受け取ることで働くことができます。その血液を送り出しているポンプが心臓です。絶えずポンプとして働いている心臓自身もまた、酸素が豊富な血液を受け取る必要があり、その心臓へ血液を送り出している動脈が“心動脈”ではなく、“冠動脈”と呼ばれます。

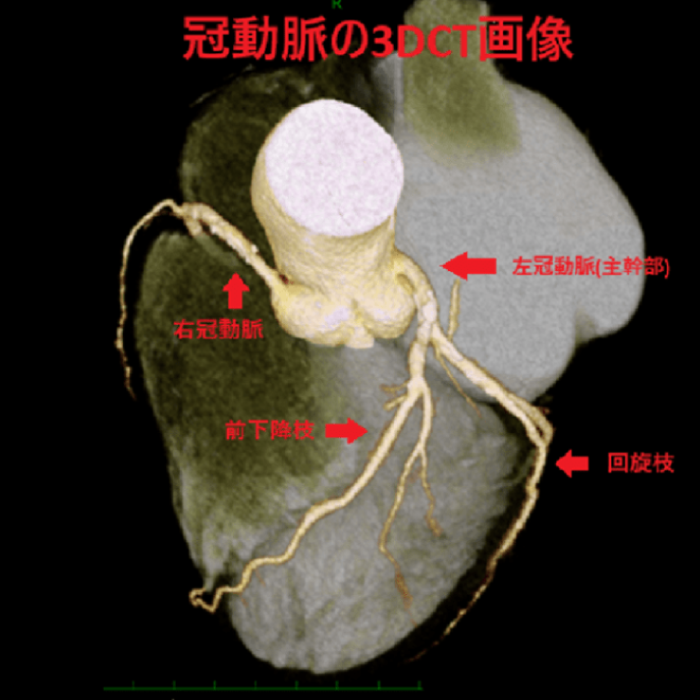

冠動脈は一般的に右冠動脈と左冠動脈の2本が存在します。さらに、左冠動脈は前下行枝と回旋枝という2つの動脈に枝分かれします。これら冠動脈が狭くなり、酸素が豊富な血液が流れにくくなった状態を冠動脈疾患や虚血性心疾患と呼びます。組織への酸素が足りていない、いわゆる酸欠の状態を医学用語では“虚血“と表します。心臓の筋肉(心筋)が虚血の状態が続くと動きが悪くなり、最終的に心不全や不整脈の原因となります。

この冠動脈が時間をかけてゆっくりと狭くなり、運動している時などに胸が痛くなる病気を“狭心症“と呼びます。一方で、冠動脈が急に狭くなり突然の胸の痛みを感じる病気を”心筋梗塞“と呼びます。

冠動脈バイパス手術の適応

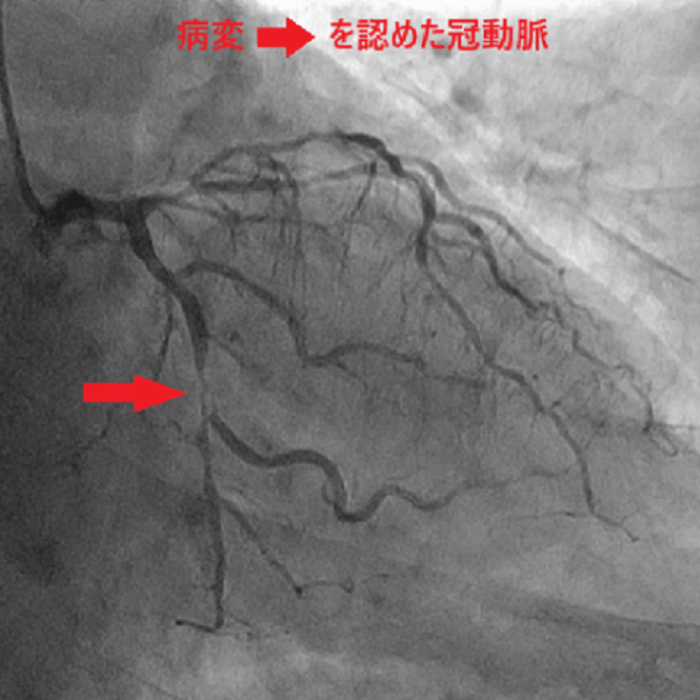

冠動脈バイパス手術の適応となるのは①3本の冠動脈全てに病変がある時、②左冠動脈の主管部(根本)に病変がある時が代表的なものです。これら2つは同じ冠動脈疾患の中でもより重症の分類に相当し、循環器内科でのカテーテル治療ではなく外科的手術が優先されます。そのため、必然的にリスクが高い状態が手術の適応となります。

バイパス手術とは

“バイパス”とはご存じの通り、“迂回路”を意味します。冠動脈バイパス手術も、狭くなった冠動脈に対して、狭くなったところ(病変部位)を広げるのではく、狭くなった先の部分に別の血管から迂回路を作ることにより、血流を回復させる手術となっています。イメージとしては、交通事故により詰まっている道路の先に、別の道からの通り道(バイパス)を作るようなイメージになります。

手術方法

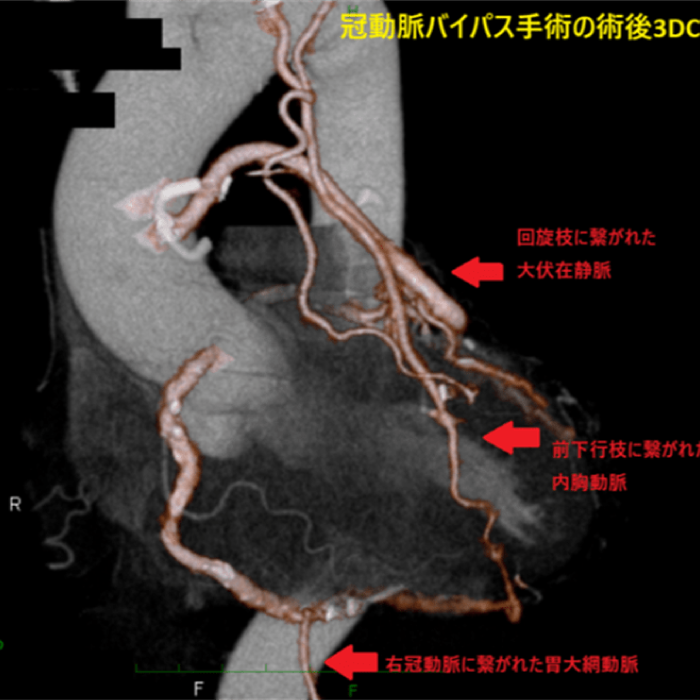

手術は他の心臓手術と同様に人工心肺を用いた手術になります。脳血管や大動脈の性状が悪いなどの病状によっては、人工心肺を用いずに、心臓を動かしたまま手術を行う、オフポンプ手術を行う場合もあります。 採取した自分の血管を冠動脈の狭窄部位よりも先の部分に繋ぎます。吻合する冠動脈の直径は1.0から2.0mm程度と非常に細く、髪の毛よりも細い針と糸を用いて繋いでいきます。このような細い箇所につなげる人工血管は未だ存在しないため、自分の血管を採取して使用します。 バイパス手術に用いている血管(グラフト)は3種類あり、内胸動脈、胃大網動脈、大伏在静脈と呼ばれます。内胸動脈は胸から、胃大網動脈は胃の近くから、大伏在静脈は下肢から採取してきます。なかでも内胸動脈は世界の冠動脈バイパス手術においてその良好な治療成績から最も重要なグラフトであり、原則全ての症例において用いられるグラフトとなっています。残りの胃大網動脈と大伏在静脈はそれぞれの病態に応じて使い分けられます。グラフトの状態や血流の良し悪しも成績を左右する一因となります。 手術後1週間程度でCT検査やカテーテル検査で繋いだグラフトにきちんと血液が流れていることを確認し、手術後約2週間で退院となります。

手術を受けられる方へ

冠動脈バイパス手術を受けられる方で大事なこと

もちろん病気にならないことが1番大事なことですが、病気になった後(手術後)も非常に大事になってきます。「原因」の部分でもありましたが、動脈疾患は生活習慣病の結果です。そのため、生活習慣病(脂質異常症や糖尿病など)が良くならない限り、進行と再発の可能性が非常に高いです。手術はあくまでも今回起きてしまった事故(狭くなった冠動脈)の対応に過ぎないのです。せっかく手術を乗り越えた患者様の大事な心臓になりますので、その状態が少しでも長く続くよう、ご自身での健康管理がこの治療の“鍵“となります。