はじめに

末梢血管疾患についてご紹介します。当院では、末梢血管疾患に対する専門的な治療を行っています。末梢血管疾患は、大きく動脈疾患と静脈疾患に分けられます。当院の特色としては膠原病の患者様が多く来院されるため、高安動脈炎やベーチャット病といった特殊な動脈炎に対する手術経験も豊富という点です。

動脈疾患

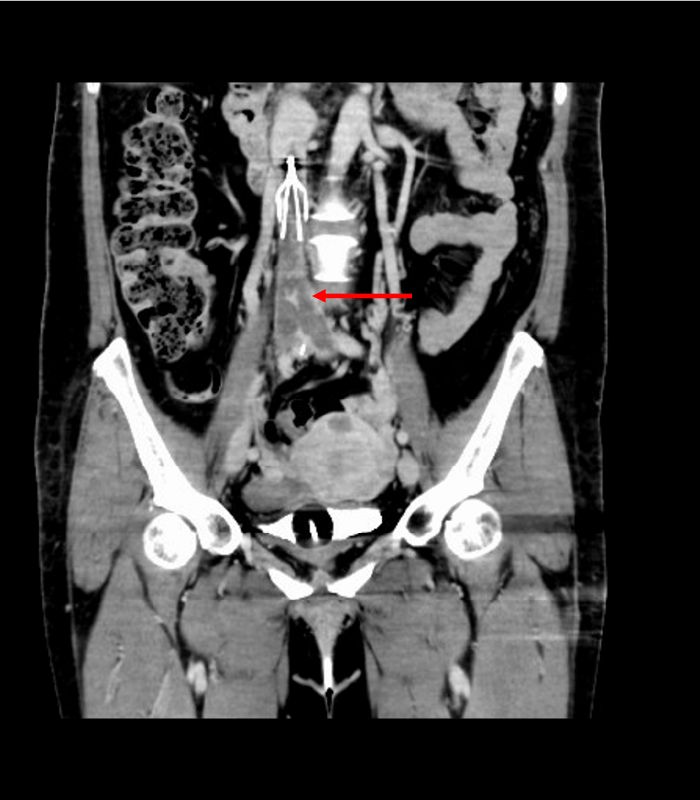

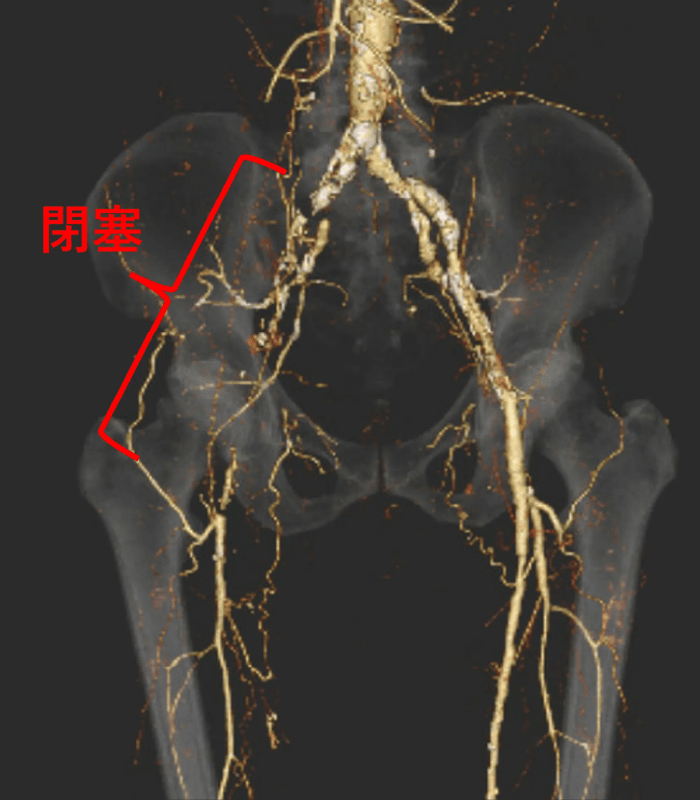

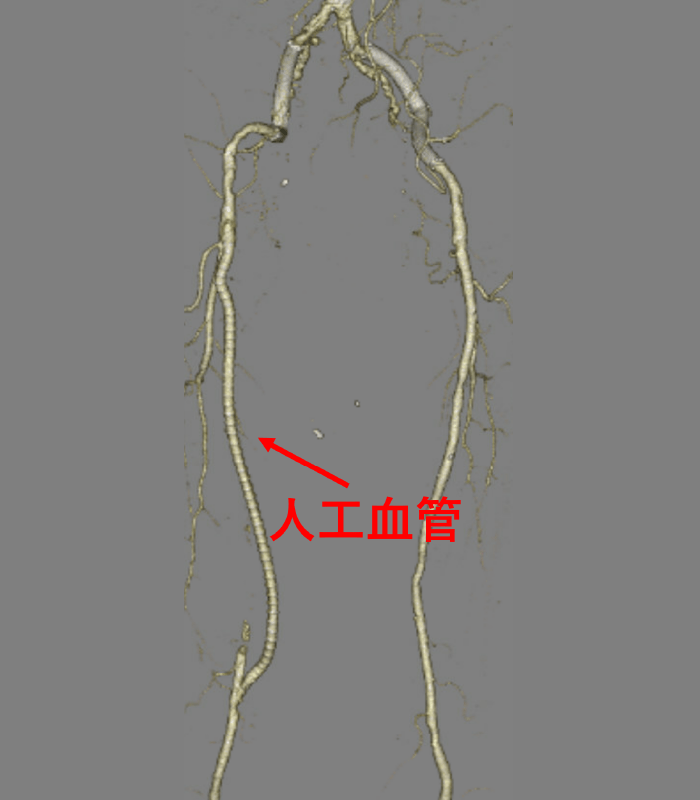

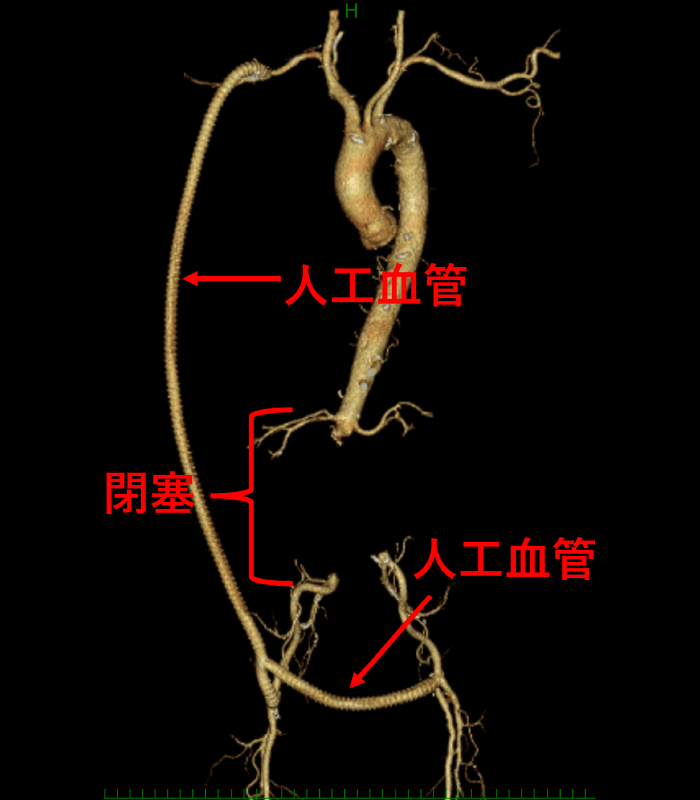

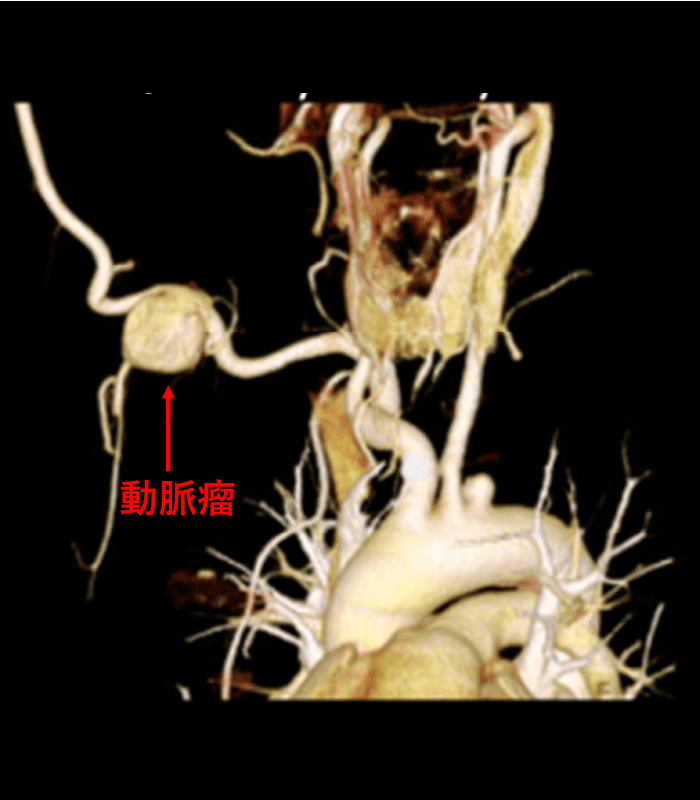

生活習慣病(高血圧、糖尿病、高脂血症など)が増加するに従って、動脈硬化病変の発症が原因となる病気が全国的に増加しております。また、北九州市の喫煙率は全国的に見て非常に高く(全国21大都市圏の中で4番目)、喫煙も動脈硬化の悪化に寄与します。具体的な病気としては下肢の閉塞性動脈硬化症(図1)が最も多く、動脈硬化の進行により足に向かう動脈が狭くなることで血流が低下し、最終的には完全に閉塞してしまう病気です。当初は歩行時には痛むが安静にするとおさまる(間欠性跛行)症状ですが、進行すると安静時にも痛みを感じ、最悪の場合は足が腐ってしまい、切断に至ることもあります。治療内容は第二内科(循環器腎臓内科)と協議し、手術もしくはステントによる拡張、または薬物療法を選択します。手術ではバイパス手術(図2-4)を行っています。バイパス手術とは、人工血管やご自身の血管(静脈を他の部分から採取して取ってきます)を、狭くなったもしくは閉塞した動脈の先に繋いで、十分な血流を送るようにする手術です。(図2)は人工血管を使用して右足の血管から左足の血管に送るバイパス術ですが、(図3)では右側の足の付け根の動脈から膝の上の動脈に人工血管を繋ぐバイパス術を示しています。(図4)では右の鎖骨の近くの動脈から非常に長い人工血管を使用して両足の動脈にバイパスを繋いでいます。閉塞性動脈硬化症以外にも当科で扱う疾患としては動脈瘤(図5)があり、症状としては拍動性の腫瘤を自覚することがあります。動脈瘤の怖いところとしては破裂すると命に関わるため、ある程度以上の大きさになった場合には予防的に動脈瘤を切除し、必要とあれば上記にあるバイパス術を行う場合もあります。当科では患者様との対話の中でどの方法が適切かを吟味しつつ、第二内科や放射線科など、多職種と協議して動脈疾患の治療を行っております。

とがありますので、大学病院の特色を生かして他の診療科の連携も得ながら適切に対応しております。

静脈疾患

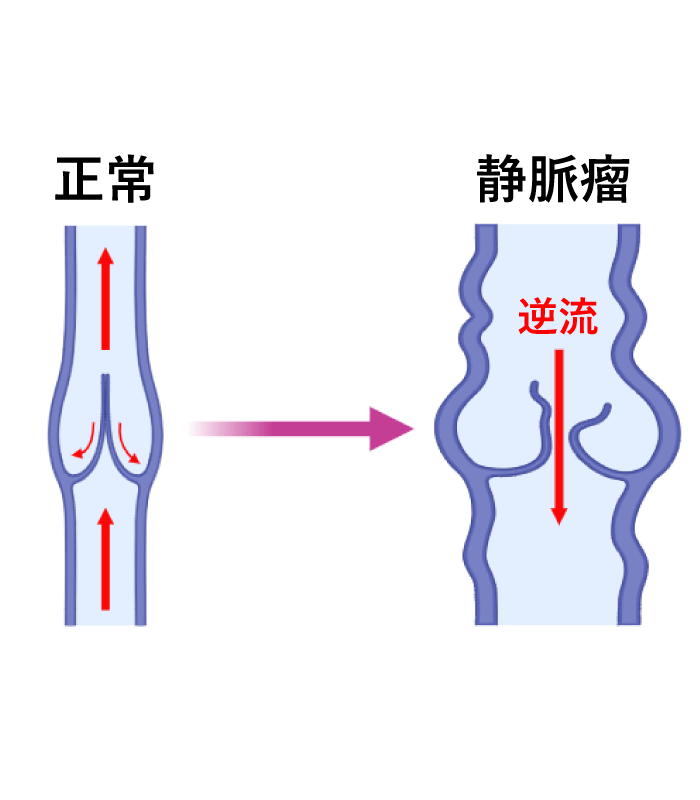

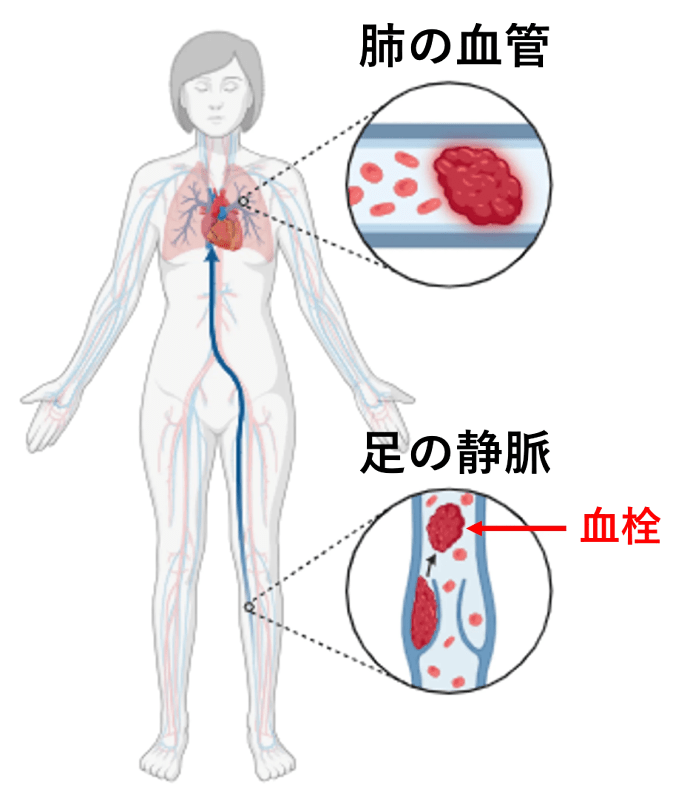

静脈疾患としては主に下肢静脈瘤の治療を行っています。下肢静脈瘤(図6)とは脚の静脈が逆流することで血流が滞り、その結果静脈が瘤状に拡大する病気です。静脈瘤の症状には、脚の血管が浮き出ることやむくみ、こむら返り、歩行時の足の張り、色素沈着などがあります。重症の場合には潰瘍を形成してしまうこともあるため注意が必要です。患者様と相談しながら治療方法(手術や弾性ストッキングなど)や治療プラン(手術内容、麻酔方法)を決定します。従来、静脈瘤の手術はストリッピングという方法でしたが、現在ではカテーテルでの手術が主流となっており、逆流している原因血管を焼き切る手術であり、痛みが少ない上に傷がつかない手術です(図7)。当科では2021年よりカテーテルでの手術を開始し、良好な成績で経過しています。

最後に

末梢血管疾患は、治療を行うとすぐに症状の改善を実感できることが多く、患者様の治療満足度も高いです。当院では、患者様一人ひとりに合った最適な治療を提供し、快適な日常生活を取り戻すお手伝いをしています。どうぞお気軽にご相談ください。