心臓手術について(総論)

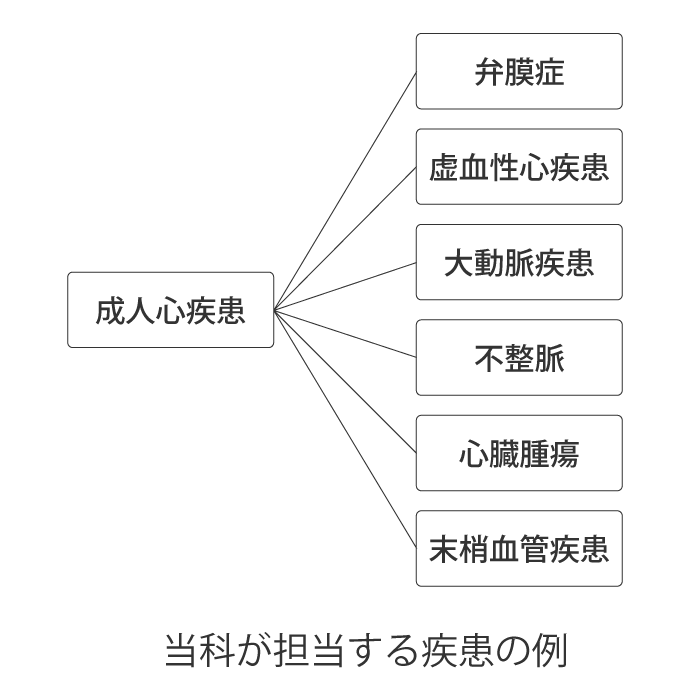

心臓血管手術は国内で年間6万例ほど行われておりますが、その疾患は、成人(成長してから)と先天性(生まれつきの)に大きく分かれ、さらに成人心疾患は心臓弁膜症、虚血性心疾患、大動脈疾患や不整脈、心臓腫瘍、末梢血管病変と多岐にわたります。当科では主に、成人心疾患の診療を行っております。

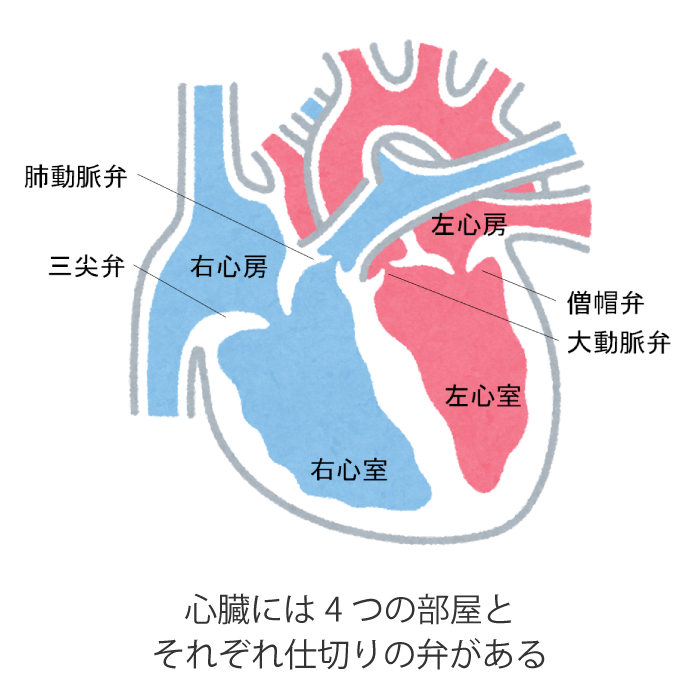

心臓弁膜症

心臓にある4つの部屋(右心房、右室、左心房、左室)を仕切り扉の役目を果たす「弁」に異常が生じることで発症します。主な疾患としては大動脈弁狭窄症、大動脈閉鎖不全症、僧帽弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症や感染性心内膜炎などがございます。心臓弁膜症では心臓が十分に機能せず、全身に必要な血液を送れなくなるため心不全の原因となります。手術はその異常をきたした弁に対して人工心肺を使用して弁形成術(修理)、人工弁置換術(取り換え)を行います。特に現在は、高齢化が進み加齢による大動脈弁狭窄症の数が増加しております。将来を見据えた治療をハートチーム(循環器内科を含めたカンファレンス)で協議し、手術を受けられる方一人一人に最適な手術を提供しています。

虚血性心疾患

狭心症や心筋梗塞は、冠動脈(心臓を栄養する血管)が狭くなったり、詰まったりすることで、心臓が働くために必要な量の血液が供給できなくなった状態です。そのため心筋細胞が酸素不足に陥り、心機能が低下し、心不全や心臓突然死の原因となる可能性があります。治療は主に薬剤や循環器内科でカテーテル治療(狭窄や閉塞したところをひろげ血流を回復させる)や当科で冠動脈バイパス術(狭窄や閉塞した冠動脈の先に血管をつなぎ血液が流れるようにする)を行います。冠動脈バイパス術では人工心肺を使用した手術や人工心肺を使用せずに心臓を動かしたままで行う「人工心肺非使用心拍動下」での手術にも対応しており、幅広い背景を抱えた方にもそれぞれの手術リスクを鑑みた適切な対応が可能です。

大動脈疾患

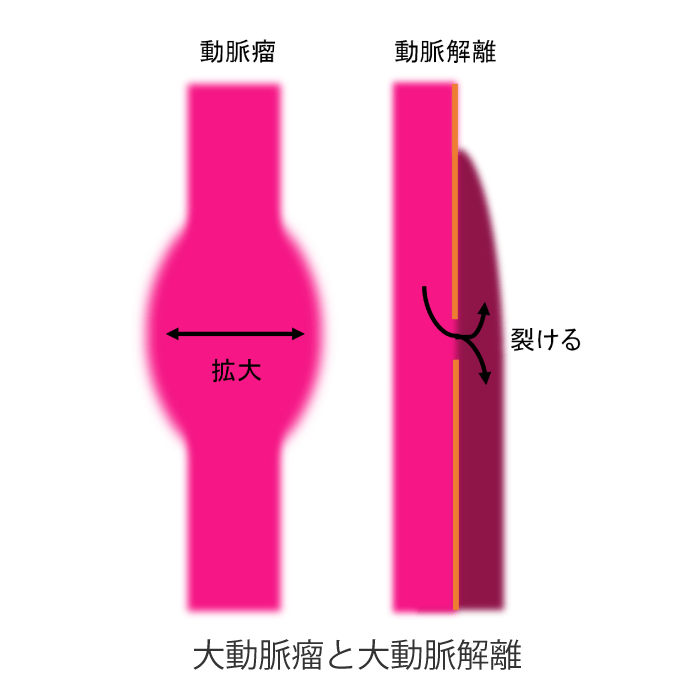

心臓から全身に血液を送る通り道である大動脈が瘤となって大きくなる大動脈瘤や大動脈に亀裂がはいる大動脈解離といったものがあります。大動脈が破裂することや合併症により致死的となることがあるため人工血管置換術(悪くなった血管を新しい人工の血管に取り換える)やステントグラフト治療(ステント:金属とグラフト:人工血管でできたものを血管の中に留置し悪くなった血管に血圧がかからないようにする)が必要となります。大動脈解離はもちろん大動脈瘤破裂といった一刻を争う状態に対する緊急手術にも対応しており、全国平均よりも良い結果が出ております。

その他の手術

不整脈の手術に対するメイズ手術、心臓腫瘍に対する手術や末梢血管疾患では閉塞性動脈硬化症に対する下肢動脈バイパス手術や下肢静脈瘤に対するストリッピング手術、血管内焼灼術に対応しております。

心臓手術の特徴

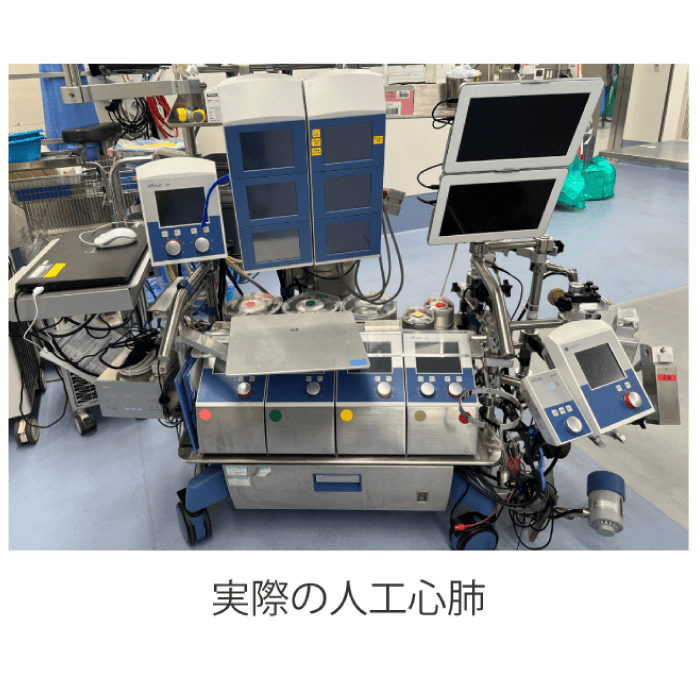

人工心肺は文字通り「心」臓の役目を果たすポンプと呼ばれる血液を送りだす部分と、「肺」の役目を果たす人工肺と呼ばれる血液の中のガス交換を行う部分があります。それらを専用のチューブによってつなぎ合わせ、人体とは専用の管であるカニューレによってつなぎます。人体から一度出た血液は凝固(固まる)しますので、抗凝固剤を使用して人工心肺を動かします。手術中の人工心肺は、訓練を受け専門資格を取得した臨床工学技士が管理します。

人工心肺の働きとしては、全身から心臓に戻ってきた血液を抜き、血液ポンプと人工肺で酸素化した血液を全身に送ることであり、心臓と肺の機能を代償することで手術中は心臓の動きと呼吸を止めて手術を行います。心臓を止めるさいには、心筋保護液という特殊な薬剤を使用して心臓が停止しているあいだも心臓にかかる負担をできる限り抑えるようにします。手術中の心臓に対する必要な処置が終わると止めていた心臓を改めて動かし、呼吸を再開させて、人工心肺を取り外して手術を終了します。

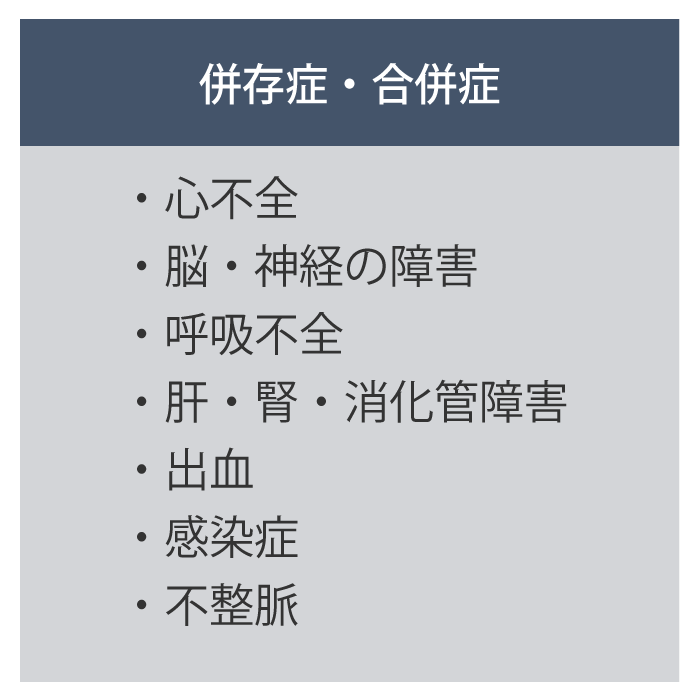

人工心肺を使用することで安全に確実に手術を行うことができますが、併発症・合併症が生じることもあります。心臓血管手術の主な併発症としては、心臓、脳・神経、呼吸・肺、腎臓、肝臓・消化管といった臓器に対する障害や出血、感染症などがあります。心臓の障害としては、心不全といわれる心臓機能が十分に働かない状態となることがあります。一時的には強心薬を使用しますが、人工心肺が離脱できないほどの重篤なものでは循環補助装置を使用することがあります。また、不整脈が起こることもあり、電気ショックやペースメーカー植え込みが必要となることもあります。脳・神経の障害は、意識障害や脳梗塞、麻痺などが生じる可能性があります。呼吸・肺の障害は手術により呼吸する力が落ちる、肺の細胞が障害されることがあるために人工呼吸器のサポートを長期間、必要とすることもあります。腎臓、肝臓、消化管などその他の重要臓器の障害が生じ、透析が必要となる、肝機能障害が生じる、腸管壊死のために腸管切除が必要となることがあります。感染症では肺炎、腸炎、尿路感染、さらに創部感染、縦隔炎などときに重篤となることもあります。手術では十分に止血ができていることを確認して手術を終えますが、再出血の可能性もあり、その場合は再手術が必要となることもあります。術前の十分な検査と準備によりそれぞれの方に応じたリスクを分析し、より確実な手術方法を選択しております。しかしながら、術後は合併症が生じることがありますので、大学病院の特色を生かして他の診療科の連携も得ながら適切に対応しております。

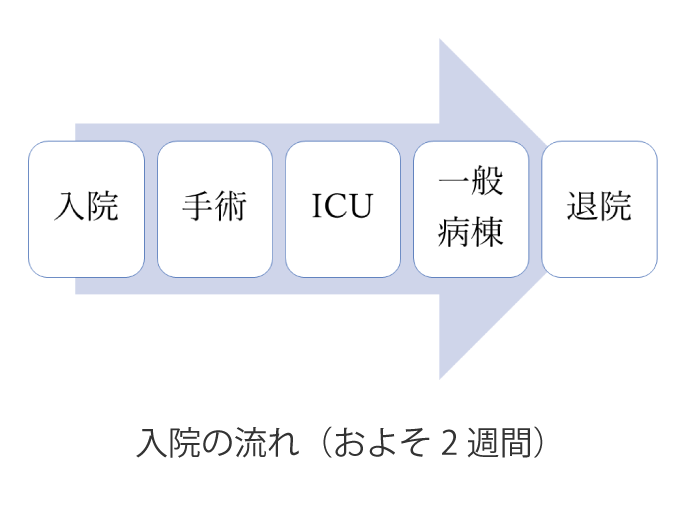

心臓血管手術の術後

心臓血管手術の術後は基本的にはICU(集中治療室)に入り、状態が安定した後に一般病棟に移動します。その後は状態にもよりますが、順調に回復が進めば概ね2週間程度での自宅退院やリハビリ転院となり、日常生活に戻っていただくこととなります。

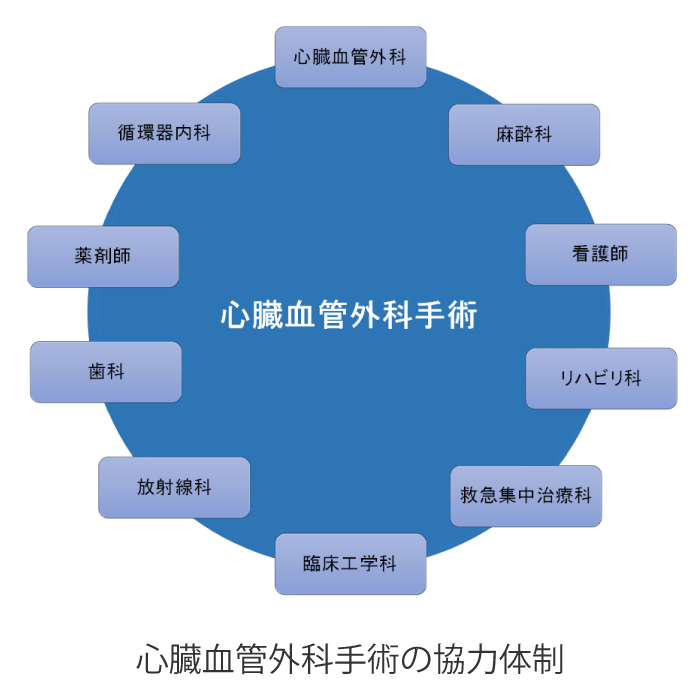

心臓手術は心臓血管外科医だけでは成り立たず、多職種の協力を得て初めて行うことができます。手術前の検査、入院、手術、手術後、退院後と一人ひとりの状態に応じた対応が必要です。予定手術から緊急手術まで心臓血管外科手術に関わる協力体制が整っており、安全に確実な手術を行うことが可能です。また、当院には両立支援科があり、仕事をされている方の治療と仕事の両立支援をサポートする体制も整っております。

心臓手術を受けられる方におかれましては、心臓手術となると非常に大きな不安を伴うことと思います。当科では術前の入念な準備と周術期を通した協力体制により安全で確実な医療を提供できるように努めておりますので、安心して受診ください。手術という大きな決断され、治療を受けられるときに我々がお力になれれば幸いです。