僧帽弁

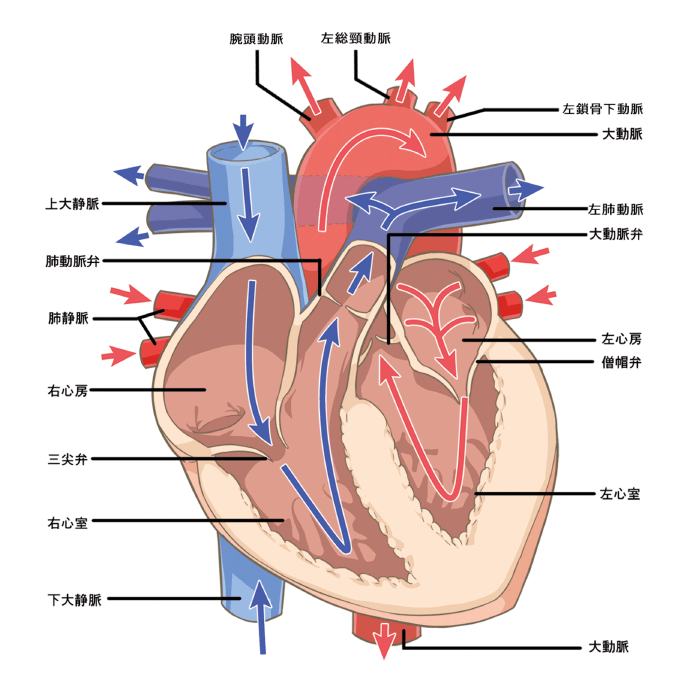

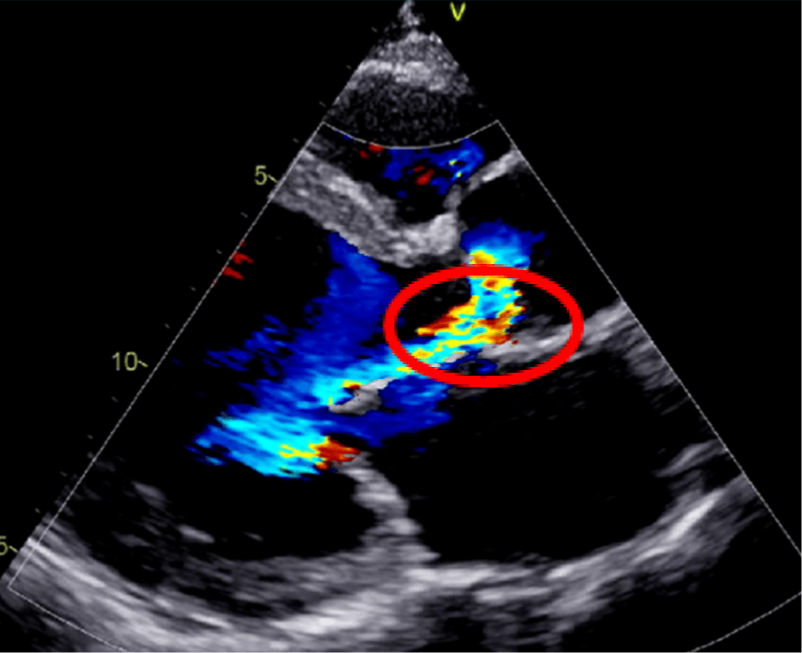

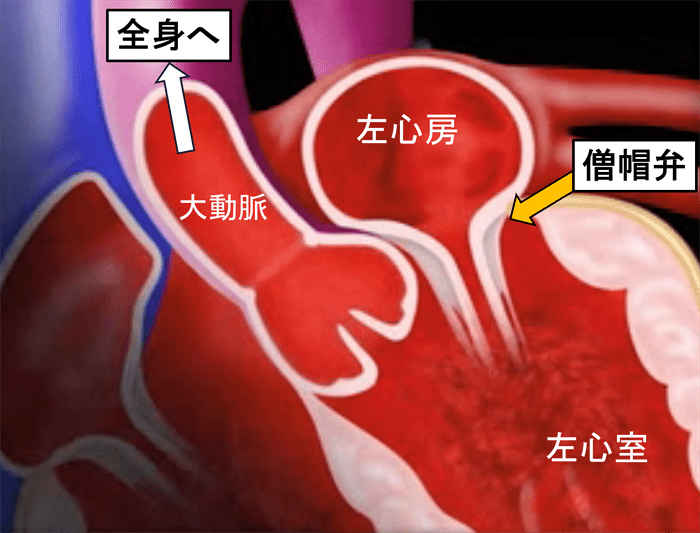

心臓には4つの部屋(左心室、左心房、右心室、右心房)がありますが、各部屋の出口に弁といわれる構造物があります。これは血液の逆流を防止するドアの役割を担っています。僧帽弁はそのうち左心房と左心室の間に存在しています。(図1・動画1)

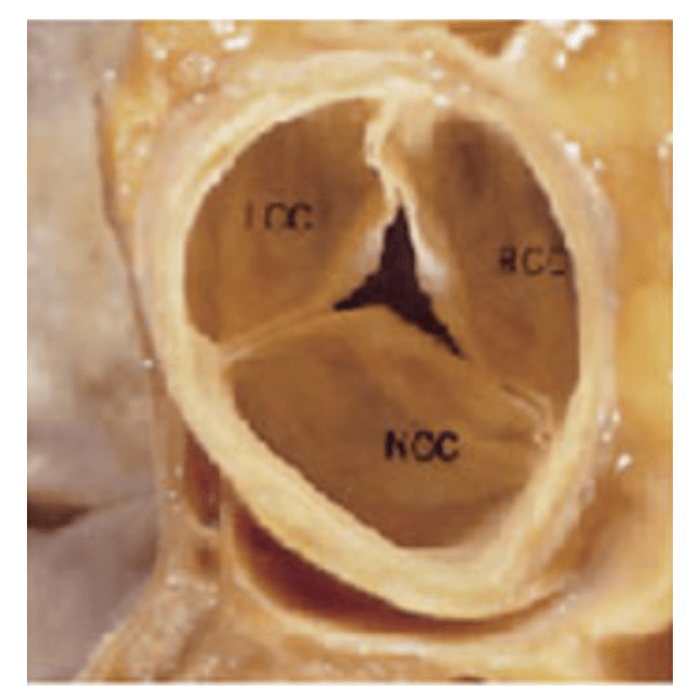

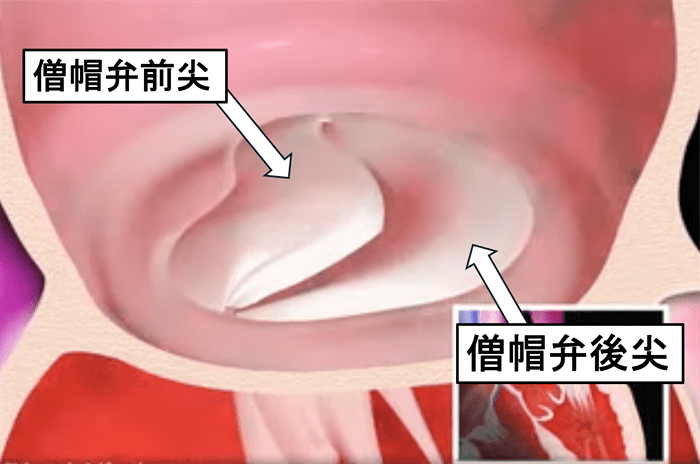

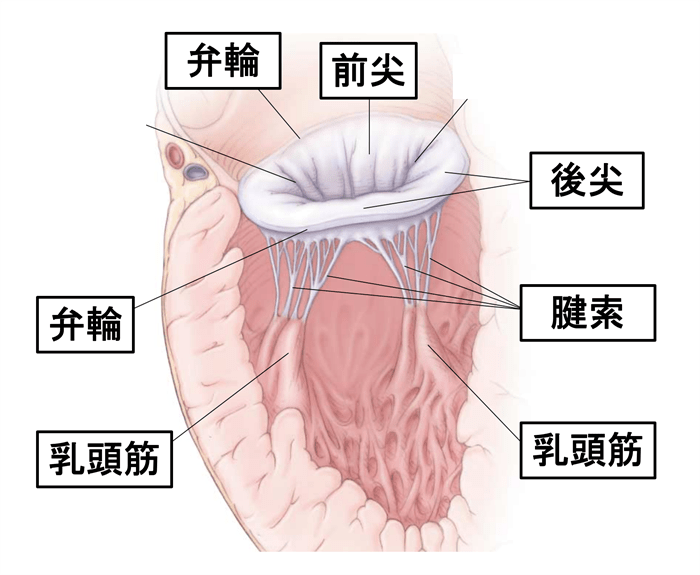

僧帽弁は正常では2枚の弁で閉鎖するようにできています。体の前面に位置する弁尖を前尖、体の背面に位置する弁尖を後尖とよび、心臓が収縮した際に閉鎖して血液が左心室から左心房へ逆流しないようにできています。(図2・動画2)

僧帽弁を含めた周囲組織を僧帽弁複合体と呼びます。弁尖、弁輪、腱索、乳頭筋から構成され、僧帽弁手術はそれぞれの組織をよく理解する必要があります。(図3)

僧帽弁疾患

心臓血管外科で手術の適応となる僧帽弁の病気は、弁の閉鎖に問題が生じ、血液が逆流してしまう「僧帽弁閉鎖不全症」と、弁の開放に問題が生じて狭くなり、血液がうまく左心室に流れない「僧帽弁狭窄症」とがあります。また、弁が開きにくく、閉まりも悪い場合は双方の病態を呈する「僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症」という状態になる場合もあります。

僧帽弁疾患は軽症であれば症状なく生活できますが、重症となった場合、心不全の症状(息切れ、むくみ、倦怠感)や不整脈(不規則な脈、また早い脈/遅い脈に変化)が出現してくることがあります。お薬で多少、症状を軽減することができますが、根本的な治療は弁の手術が必要です。

(提供:エドワーズライフサイエンス(同))

(提供:エドワーズライフサイエンス(同))

(N Engl J Med. 2001 Sep 6;345(10):740-6.より引用)

僧帽弁閉鎖不全症

何らかの原因で前尖と後尖の閉鎖が悪くなり、心臓が収縮する時に左心室から左心房へ血液が逆流してしまうことで症状を呈します。左心室は逆流する血液も含めて血液を拍出する必要があるため、大きく拡張してきます。また、左心房も血液の流入量が増えるため拡張し、不整脈を併発すると脳梗塞の原因となる血栓を形成することもあります。

手術はご自身の弁の状態によって「弁形成術」か「人工弁置換術」が選択されます。

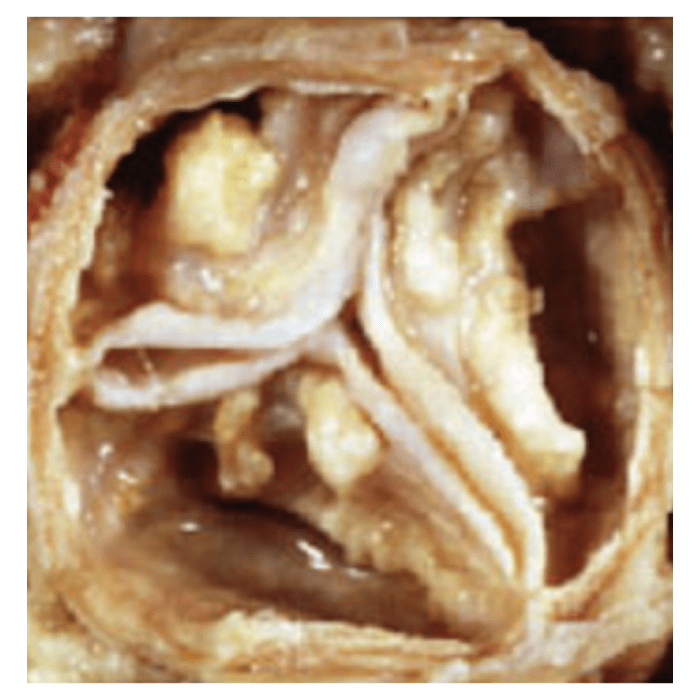

僧帽弁狭窄症

一般的に弁が硬くなり、うまく開かなくなることで心臓が拡張した時に僧帽弁を通した血液が十分左心室に流れなくなることで症状を呈します。左心房は血液がうっ滞するため拡大し、不整脈を併発することがあり、また脳梗塞の原因となる血栓を形成することもあります。

手術は一般的には硬くなった弁尖を切除して人工弁に置き換える、「人工弁置換術」が選択されます。

僧帽弁手術

一般的な僧帽弁の手術は先に書いた通り、ご自身の弁を用いて修繕する「弁形成術」と、人工弁に置き換える「人工弁置換術」があります。

僧帽弁形成術はご自身の弁の状態によって様々な術式を選択いたします。一般的に用いられる形成術としては「弁尖切除」、「人工腱索再建」、「人工弁輪縫着」があります。

閉鎖不全症の原因部位のご自身の弁尖が余剰な場合、弁尖を一部切除し、縫合閉鎖することで逆流の制御を行います。

また、弁を支える腱索が延長もしくは断裂している場合、弁が翻り弁逸脱と呼ばれる状態に陥ります。逸脱した部位の腱索を乳頭筋を用いて人工腱索と呼ばれる糸で再建し、その役割(弁尖の牽引)を補うことで逆流を制御します。人工腱索は逸脱の範囲によってその本数を決定しますが、通常は1〜4本程度で再建を行います。

人工弁輪の縫着は多くの方で用いられる術式です。通常、僧帽弁閉鎖不全症の方の弁輪は拡大していますが、これは逆流をさらに悪化させることになります。弁輪が必要以上に拡大しないよう、人工弁輪の縫着を行います。人工弁輪はその形状、性質によって硬性(Rigid)、軟性(Flexible)、そして全周弁輪(Full)、部分周弁輪(Partial)など様々な種類があり、最適な人工弁輪の選択を行います。

僧帽弁形成術は上記の術式を組み合わせて逆流の制御を行います。(動画5)

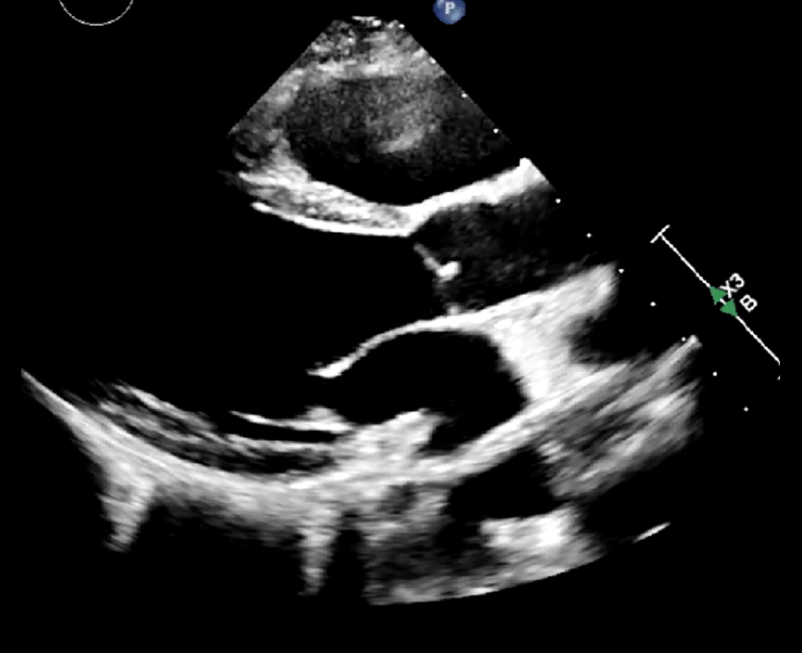

弁形成術で逆流がしっかりと制御できた場合、基本的に安心して生活していただくことは可能ですが、元々の弁の傷みが強い場合などは逆流の再発が問題となります。定期的な検査(超音波検査など)を行い、早期発見に努める必要があります。

人工弁置換術はご自身の弁尖が使用できない状態の場合や、手術時間の短縮が必要な場合に用いられる術式です。弁形成術何度行っても逆流制御が困難な場合、最終的に人工弁置換術を行う場合もあります。

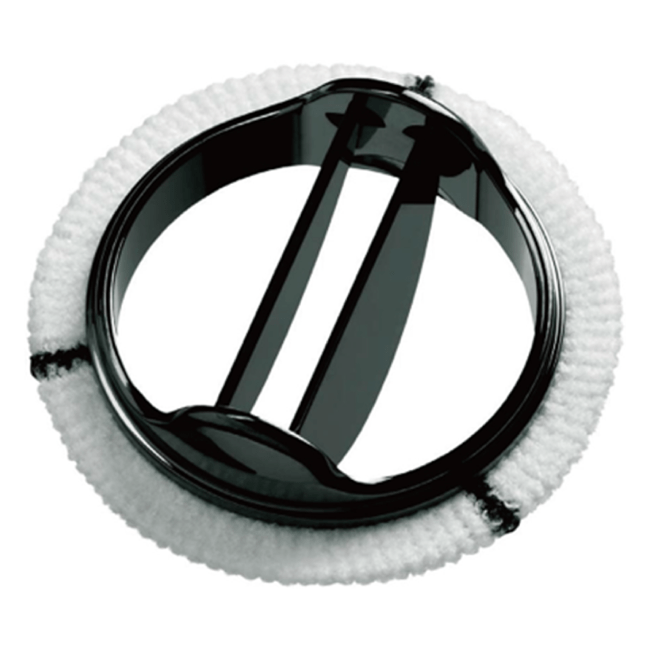

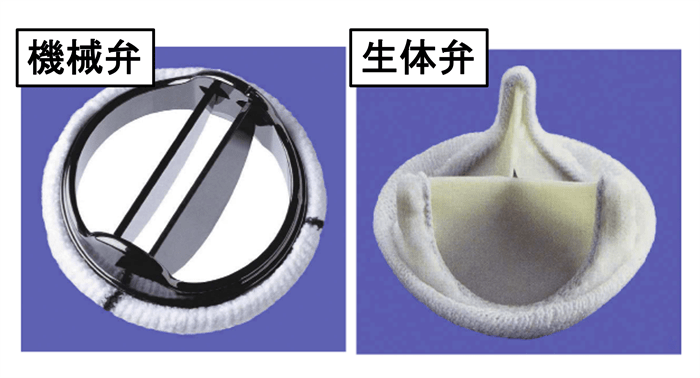

現在、用いられている人工弁は2種類あり、「機械弁」と「生体弁」と呼ばれます。それぞれ一長一短のため、患者さんの意向のほか、年齢や社会的背景、服薬状況などを加味し、どちらを用いるかを総合的に判断します。(図4)

機械弁は硬いカーボン製の人工弁です。機械と書いてありますが電池などの電源が必要なものではありません。心臓の収縮に合わせて圧較差で開閉を受動的に行われるように設計されたものです。耐久性に優れ、劣化の危険性はほぼなく、一度置換術を行うと交換などの必要はありません。そのため若年の患者さんに用いられる場合が多いです。ただ、弁に血栓と呼ばれる血液の塊が付着すると弁が開閉できなくなり、急激に心不全などを発症する事があります。そのため生涯ワーファリンと呼ばれる血液をサラサラにするお薬を内服することが必要です。ワーファリンは月に一回ほどの定期的な採血でその効果をチェックする必要があり、また、胎児への影響がありますので、妊娠を考えている女性には使うことができません。(動画6)

生体弁はウシ、もしくはブタの組織を用いて生体に適合しやすいように加工、処理を行った弁です。上記のワーファリンの内服は3ヶ月のみで、以降は特に必要なくなることが特徴です。ただ、耐久性は機械弁よりも短く、平均で15年ほど経過すると生体弁の弁が硬くなり、弁の開閉に問題が生じてくることがあります。生体弁劣化と呼ばれ、心不全を起こすこともあります。劣化が強い場合は再度、手術を行なって弁置換術を行う必要があります。一般的に65〜70歳より高齢の患者さんには生体弁を用いる場合が多いです。(動画7)

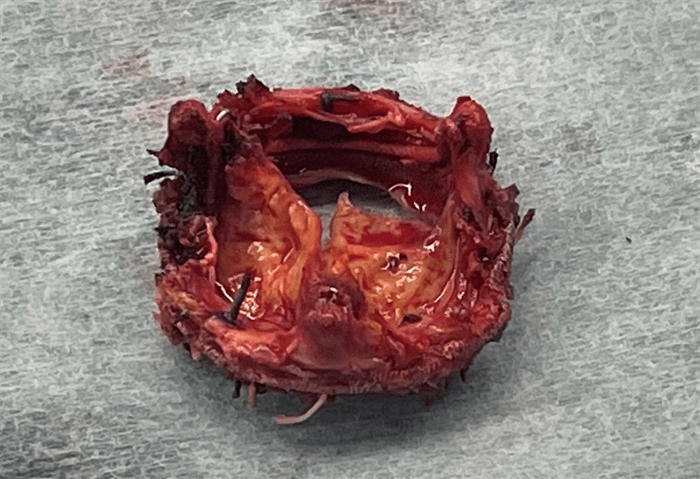

ただし、いずれの種類の弁も細菌による弁感染や人工弁周囲組織の異常増殖(パンヌス)が発生して弁に問題が生じた場合は再手術を行う必要があります。人工弁感染に関しては細菌の侵入は虫歯(う歯)からが多いため、定期的に歯科受診を行なっていただく、その際には抗生剤を処方してもらうことが重要です。また、怪我や湿疹などで皮膚から細菌が侵入してくることもあるため、注意が必要です。(図5)

左/機械弁、右/生体弁

(新 心臓血管外科テキストより引用)

最後に

僧帽弁手術は患者さんの術前の状況や僧帽弁の状態により、個々に選択されます。最適な手術選択がその後の生活を左右します。また、手術後も定期的に検査を行なって手術を行なった弁の状態を確認していくことが、より安心に生活を送るうえでは不可欠となります。当科では循環器内科と密に連携を取り合い、術前からしっかりと説明を行い、術後も検査を行なっていきます。